| verschiedene: Die Gartenlaube (1896) | |

|

|

Scherzworte fliegen hinüber und herüber und in den Zwischenpausen treten die kecksten Bursche vor die Musikanten hin und singen Vierzeiler, die das Orchester sofort begleitet. Zunächst werden die Musikanten geneckt. Hans, der Hüttenbursch’, dichtet ein G’stanzl:

„Dö Spielleut’ versaufen

Den letzten Knopf Geld,

Lass’n Weib und Kind laufen

Blosfüaßi durch d’ Welt!“

Darauf zerrt der Mahder Wastl die alte „Traudl“ aus der Küche herein, stellt die sich Sträubende vor die Musikanten, patscht in die Hände und singt:

„Hätt’ i nur, hätt’ i nur

Mei Kalb und mei Kuah

Net verspielt und verthan,

Würd’ i heut’ no’ Dein Man’.“

Lautes Gelächter und Beifall lohnen den Spaß und die alte Traudl watschelt unter lustigen Zurufen der Gäste, so schnell sie ihre Füße tragen, in die Küche zurück.

Nun wird die Freude eine allgemeine. Nach dem Tanz kehren die „Dirndln“ zu ihren Kameradinnen zurück. Der Bursch’ giebt seiner Tänzerin einen Handschlag, den diese erwiedert. Unter ven Bäumen sitzen die verheirateten Männer mit Weib und Kind – die Honoratioren unter der großen Linde. Sie beobachten von da aus den Tanz und führen manch ernste Zwiesprach mit einander. Nach dem dritten Tanz stößt die Bürgermeisterin ihre Freundin, die Wendlerin, in die Seite und sagt: „Du, mir scheint, dö machen ernst.“

„Kimmt m’r selber so für,“ antwortet die Wendlerin und blickt wohlwollend auf das hübsche Paar, das jetzt, eifrig plaudernd, bei einander steht.

Die beiden Väter zwinkern sich verständnisvoll zu.

„I siach schon lang zua,“ sagt der Bürgermeister, „no war’ ja soweit guat,“ schmunzelt er, „den Moarhof (Maierhof) gib i dem Madl und ’n Viehstand dazu, mit Ausnahm’ von der G’scheckerten –“

„Nachbar, wia’s liegt und steht; da wird nix weg g’nehma,“ fuhr ihm der Wendler dazwischen und die beiden Alten kamen nun in ein eifriges Gespräch und karteten mit einander die vermögensrechtlichen Bedingungen ab, unter denen sie den Bund ihrer Kinder gut heißen würden.

Der Hiesl war inzwischen mit dem flachshaarigen Töchterlein des Bürgermeisters viel früher einig geworden. Die Kameradinnen tuschelten und kicherten zusammen, als sie die beiden draußen unter dem Marienbild, vom Lichte des Vollmonds überflutet, Hand in Hand stehen sahen. Er sprach so eifrig zu ihr und sie kehrte sich so verschämt ab – der Hiesl ist der hübscheste Bursch im Ort, der flinkste Tänzer weit und breit – nur eins war ihm heute nicht gelungen: den „Kirtabam“ hat ein anderer abgeräumt für seinen Schatz. Das war der Jakobsdorfer Nazz, aber er konnte ihm darob nicht böse sein; denn das seidene Busentuch bekam die Miazl, seine Schwester. Dafür hatte er mit dem „Gotscheber“ (Südfrüchtehändler) auf „grad’ oder ung’rad“ um den ganzen Korb gespielt – so lange, bis er den Korb gewonnen hatte – freilich hätte er für dasselbe Geld einen echten Schmuck kaufen können. Den Korb schüttete er, wie ein Füllhorn des Glücks, vor seiner Zenzi aus, und als er, sich unbeachtet wähnend, seinem Schatz ein flüchtiges „Busserl aufipappen“ wollte, da fiel die Musik mit einem donnernden Tusch ein, daß die tanzenden Paare wie versteinert stehen blieben …

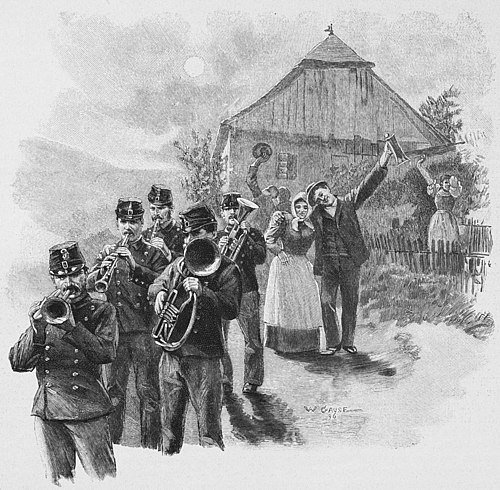

Der Morgen dämmerte schon, als sich der Hiesl mit seiner Zenz „hamgeigna“ ließ. Die Musikanten, nicht eben in schönster Harmonie blasend, voran, das glückliche Pärchen hinterdrein – der Hiesl hielt in dem rechten Arm seinen Schatz, in der Linken schwang er sein Glas und „juchezte“ so laut er konnte:

„Mei Schatz hat a Fürta (Schürze)

So weiß wie der Schnee,

Und i kann von Kirta

Vor Rausch nimmer geh’.“

Das war in Anbetracht der besonderen Umstände gar nicht so schlecht gereimt. Die Zenz nahm ihm die gehobene Stimmung auch gar nicht krumm. Machten doch auch die Alten hinter ihnen, die das Opfer gebracht hatten, bis zum Morgen auszuharren, bedenkliche Pendelschwingungen! „Aber Kirta und Verlöbnis, söl’ geht in d’ Füaß,“ lallte der alte Wendler mit einem leichten Zungenschlag.

Am nächsten Sonntag, am „Nachkirta“, da gab es um zwei glückliche Paare mehr auf dem Tanzboden; denn auch der Jakobsdorfer Nazz hatte es mit der Miazl ins Reine gebracht.

Der kleine Sepp hatte sich nicht entschließen können, sein Kapital schon am „Kirta“ zu verprassen; dafür raffte er sich am „Nachkirta“ zu einem Entschlusse auf. Er fuhr auf der Giraffe um drei Kreuzer nach Konstantinopel und ließ sich um fünf Kreuzer die Haare schneiden. Was er mit den restlichen zwei Kreuzern that, wollte er nicht sagen und wird wohl ewig ein Geheimnis bleiben.

Und der „Lamplwirt“, bei dem der „Kirtag“ abgehalten worden war, wog schmunzelnd ein „Sackl Guldenstücke“ in der Hand und sagte zu seiner Alten: „So a Kirta is was Schöns! Alle Sunnta kinnt’n m’r halt an’ Kirta braucha, was?“

verschiedene: Die Gartenlaube (1896). Ernst Keil's Nachfolger, Leipzig 1896, Seite 679. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Gartenlaube_(1896)_0679.jpg&oldid=- (Version vom 15.3.2023)